ニ公子

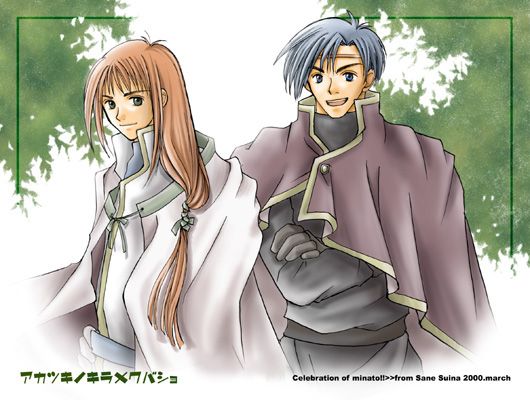

ムーントレイスのサネちゃんから頂いた画像。二人がステキですよね。初めて見たとき、まるで写真にとられた二人みたいって思ったんです。ですので、そういうイメージで短編小説を付けてみました。

カチェイの表情が凄く好きです。

カチェイの表情が凄く好きです。

怪訝な声をあげてカチェイが振り向くと、近衛兵団長であるキッシュは肯いた。

「侵入が許可されておりますアウケルン湖上のぎりぎりの箇所に、随分と前から居座っている小船がありまして」

「……小船ねぇ。それで、何だ? 居座ってる小船とやら、乗ってんのは何人だ?」

「一人です」

「なるほど。で、なんでそれを俺にいう? アウケルン湖とエイデガル皇城の警備なら、俺ら公子よりもお前達に権限あるだろう?」

―― エイデガル近衛兵団。

皇王その人と、皇族に対し絶対の忠誠を誓う兵団員達には、高貴な人々を守る為に数々の権利を与えられている。公国に戻れば公太子だが、エイデガル皇国内ではそれほどの権限を持たないカチェイよりも、本来動きやすいのだ。

その近衛兵団の団長である男が、こうして大きな図体に困惑を漂わせて、カチェイに声を掛けて来ているのは、少しお門違いだ。

どうにもこうにも、真意が分からずにアデル公子は首を傾げる。

「―― わたしは、市民出身でして」

「そんなもん、誰でも知っていることじゃないか…って、待てよ。ああ、そういう事か」

「そういうことです」

キッシュ・シューシャが、エイデガル皇城のお膝元にある都市出身であることは子供でも知っている。彼の両親は、区画毎に設置している学院の教師で、市民の人気も高いらしい。そのおかげで、近衛兵団長にまで上り詰めたというのに、今でも地元ではキッシュ坊やと呼ぶ老人達も多いらしかった。

ようするにだ。心情的に、キッシュは市民に甘い。

「で、正確な判断が出来そうもないから、俺に相談してきたわけだ。そういう事なら、アトゥールにでも聞いた方が良かったんじゃないか?」

「お部屋にいらっしゃらないお方に、質問は不可能ですから」

「……あ、そう。先に行ったわけか」

「捕捉すれば、お部屋にいらっしゃらなければ、カチェイ公子とご一緒かと思いまして」

「……俺はオマケか?」

「表現に棘がありすぎますが、意味的には」

「―― お前って、口悪いよな。しかも、そういうところをフォイス陛下は気に入ったに違いない。あれであの人は、変人好きだ」

「公子方にはまだまだ及びません。それより、頼まれて下さいますか?」

軽口を納め、真摯な口調でキッシュはカチェイに告げる。

キッシュにしてみれば、私的な感情で判断を甘くし、皇王や皇女に危害が行くようなことがあってはならないと思っているのだろう。逆に厳しくしすぎて、罪ない市民に咎を与えるわけにもいかない。

「ま、いいか。一つ貸しとこう。それにしてもだな、幾ら侵入が許可されている位置とはいえ、一個所に留まるのは罪になると、知らない国民がいるもんかな」

「―― 常識で考えるならば、いないのですが」

「キッシュの目から見て、そいつは危険か?」

「先入観を持って頂くのは困るのですが、個人的見解でいえば、あまり危険はないように見えます」

「なるほどな」

子供でも教え込まれている禁止事項をあえて侵すならば、何か目的があるとしか思えない。―― しかも、あまり平和的ではない目的である可能性を考えるのが一番だろう。

けれど、如何に市民に対し甘い採点をしてしまいがちとはいえ、人を見抜く力はかなりのものがあるキッシュには、”害はない”ように見えた。

「意外に簡単じゃないな。どう思うよ、アトゥール」

唐突に、ここにはいない親友の名をカチェイが呼んだので、僅かに驚いてキッシュがまばたきをする。

「……いらっしゃるのですか?」

「いや、なんとなく気配がな」

近衛兵団長の質問に答えながら、返事はないものかと周囲を見やって、最後にカチェイは上を見上げた。なんと、本当に二階部分の石枠に手を置いて、怪訝な顔を覗かせたアトゥールがいる。

これには、当人同士も驚いたらしく、一瞬絶句していた。

「……よーお、アトゥール。噂をすればなんとやら、ってのは本当だな」

「勝手に噂にしないでくれるかな。それより、カチェイ、そこから私が見えたのか?」

「いいや。別に。気配だ、気配。なあ、アトゥール。こういう場合はどう思うよ。キッシュの判断では”危険はない”なんだけどな、実際のところは誰でも知ってるはずの決まりを破って、アウケルン湖に居座ってる奴がいる」

「なるほどね。で、それでなに?」

「それで、って何がだよ」

「カチェイの見解は? キッシュの判断しか聞いていないよ、私は」

「俺は実物を見ていないからな」

「私だってみてないね。答えだけ引き出そうとしたって、無駄だよ」

軽く笑ってから、アトゥールは剛直な近衛兵団長に視線をやった。そして、正真正銘困っていることを認識して、目を細める。

「キッシュが困ってるなら仕方ないか。見に行くことにしよう、カチェイ」

「ま、それが一番早いか」

飄々と答えながら、カチェイは一歩さがる。その空いた空間を見極めて、いきなりアトゥールが石枠に手をついて外へと飛び降りた。

「――― 怪我、はなさいませんでしょうが。相変わらず、心臓によろしくないですね。お二人とも」

キッシュが思わず口を挟むと、まるで女性のような面差しをしているアトゥールが振り向いて、肩を竦めた。

「多分、公族の性分なんじゃないかな。派手なことが好きなのは」

「そうそう。遺伝だ、遺伝」

「―― そういう事にしておきましょう。では、よろしく頼みます。拿捕の必要がある場合は、合図していただければ……?」

援助に行きます、といいかけて、やめた。

何故かひどく冷たく、カチェイが冷笑している。

「……カチェイ公子?」

「その程度のことで、手伝う必要なんてないさ。任せたなら、最後まで任せておけ」

言いながら、先程一瞬見せた冷たさを隠して、カチェイは飄々と言って背を向ける。

「カチェイ、あれはいくらなんでも露骨過ぎたんじゃないかな」

エイデガルに生れ落ちた者ならば、誰でも船を操ることが出来る。一々命令するのも面倒だと、櫓を握ったカチェイを、舳先に座ったアトゥールが青緑色の瞳を細めながら振り向いていった。

「ま、深い意味までは理解できてないだろうから大丈夫だろう」

「そうだろうけれどね。公子ともあろう人間が、人様の助けを借りたくない、っていうのは悟られないほうがいいことだよ」

「良くいうよ。一瞬、お前だって凄い目をしていたくせに」

「私はキッシュに背を向けていたからね」

ようは、ばれなければ問題ないとさらりと言い切って、アトゥールは笑い出す。

負けず嫌いな二人の公子は、他人に助けられる、というのをひどく嫌っていた。だからこそ、援助にと言おうとしたキッシュを牽制したのだ。

大掛かりなことならともかく、この程度のことで助けが必要だなどとは思われたくない。

「ところで、あれじゃないかな。その留まっている船っていうのは」

「みたいだな。にしても、随分と破損してるな。あれじゃあ船が可哀想だ」

「そうだね。修理してやるか、休ませるかするべきだとは思うけど」

二人、顔を見合わせながら言って船を近づける。

随分と接近をしているのだが、何故か乗船している人間がこちらを気付いた様子はない。武芸に通じているようには見えない、どちらかといえば貧弱な体格をしている青年は、必死な様子でアウケルン湖中央に浮かぶように立つ、エイデガル皇城を見つめていた。

「凄まじいほどに”一生懸命”って感じだな」

「……なんか、リーレンを連想させるね」

「―― 確かに。あいつ、アティーファがかかると命がけで頑張るからな。全てに満足して、なにも成長しようとしなかった頃に比べりゃ、マシだけどな。少なくとも今は、皇女に相応しい人間になりたいと、自主的に頑張っているわけだし」

「理由はなんであれ、自主的ってのはいいことだと私も思うよ。それにしても、どうやって声をかけるべきかな」

「だよなぁ。こんなに近づいてんのに…」

「……全く気付いていないんじゃね」

既に不審だと報告された人物が乗る小船のすぐ横に、辿り着いていたのだが、全く自分達に気付いた様子がない。驚かせすぎるのも悪いので、暫く様子を見てみたが、やはり気付く気配はなかった。

それほどまでに真剣に、貧弱な青年はエイデガル皇城を見やっている。

「……これじゃあ、仕方ないね」

「だな。話しかけてみるか?」

「それが無難かもしれないね。邪魔するようで悪いんだけど」

返事をしながら立ちあがり、アトゥールは手を伸ばして青年の肩を軽く叩く。

そうされて、初めて人が側に来ていたことを知った青年は、ぎょっと目を見開いた。無意識に狭い船の上で後退さろうとして、老朽化の進んだ船が大きく傾ぐ。

「……あ」

「落ちるな」

カチェイの声を聞き取ったのかどうか。ひどく哀れな顔で、青年は―― 落ちた。

「うわぁぁぁぁぁぁぁl!!!!!」

絶叫だけがひたすらに響く。

呼び止めたときの体勢のまま固まっていたアトゥールの腕を取って下に降ろしてから、カチェイは肩を竦めた。

「なんか大袈裟だな。エイデガル国民なら、泳げない奴なんていやしないぞ」

「……いい忘れてたんだけどね、カチェイ。思うに彼……移民なんじゃないかな」

「移民?」

「だとしたら、つい決まり事を失念してもおかしくないと思ったんだよ。だから……もしかしてあの絶叫の具合から言って…」

「―― 泳げない?」

「かもしれない。まずった、かな?」

視線を落とした先では、―― 広がった水の泡が静かになり始めていた。

「す、すみません。ありがとうございました!!」

水に沈んでいった不審人物を引き上げ、町のある岸辺へと運んだ二人に向かって、ようやく一息ついた青年が、礼を言った。

「いや、別にいいんだけどね。それについては」

どう考えても、別にいいとは思っていなさそうな不機嫌な声をアトゥールが出して、隣のカチェイが苦笑する。

アトゥールとて、助けたことは別にたいしたことではないから、いいと思っている。

たいしたことがなかったのは、助けて目を開けた瞬間に、アトゥールを女と間違えたことだったろう。

「まあ、そうむくれるなよ、アトゥール」

こういう所は子供じみている相棒の肩を叩いてから、カチェイは青年の方を向いた。

「にしてもな、お前」

「はい。あ、私は、エランと言います」

今更のように深々と頭をさげた不審人物―― ではなくエランの金色の髪を見ながら、カチェイは首を傾げる。キッシュが判断した通り、やはり皇国に危害を与えるようには見えない。

「なんだってあんな所にいたんだ? いかにも自分は不審人物です!って言いたげに」

「―― 不審人物でしたか? 確か、入っていい位置を覚えてから行きましたが。越えてましたか」

「いや、越えてなかったぜ」

「では、何故不審人物に見えたのでしょうか」

おやや、とエランは首を本気で傾げる。

不機嫌なまま、中々口を開こうとしなかったアトゥールが、ようやく顔を上げた。

「エランは移民って事で、やはり当たってるんじゃないかな」

「え? ええ、そうです。よくご存知ですね」

「公国民なら、アウケルン湖に必要以上に長く留まっていてはいけないって知っているはずだからね」

「え? そうなのですか?」

「そうなんだよ」

会話の最後を引き取って、カチェイが答える。エランは心底驚いた顔をしてから、焦って二人を交互にみやった。

「どうしましょう…。それに、もしや貴方がたは……あの、私を捕まえに来たのですか?」

「捕まえるってのが目的ってわけじゃあないけどな。ま、不審人物なのかどうかの確認ってとこだ」

「……確認…。やはり、私は移住権取り消しになりますでしょうか。知らなかった、では済まないですよね。決まりは決まりですし。それがエイデガルの良いところですし…あ……困った…」

折角移住出来るようになったのに、と肩を落とすエランに、アトゥールは溜息を吐いた。これ以上機嫌を悪くしていても、この事態が解決するとは思えない。

「なんだって、アウケルン湖にずっと居座っていたかったのか、その理由を教えてくれないかな。それによっては、罰するかもしれないし、しないかもしれないし」

「……あの…」

初めてなにやら疑わしいものでも見るように、エランは二人を見やる。

一人は端正な顔ながら、いかにも武人の雰囲気を持つ青年。もう一人は女性のように容姿端麗な青年。―― 一体、この二人は何者なのだろうと、今更のように思ったのだ。

「……今ごろ気にすんなよ。まあ、俺たちはエイデガル皇城から出てきたんだ、それなりに権限は持ってる、って考えないか?」

「え、お二人はエイデガル皇城から出てきたんですか!?」

「今更だな…」

そうでなかったら、城から船が出てきた理由が付かないのだから、当然気付いているとカチェイは思っていたのだ。それで、思い出したようにアトゥールが声を上げる。

「…カチェイ、エランは私たちに気付いてなかったんだ。だったら…気付くわけがないよ」

「そういやぁ、そうか。ま、そういう事だ。エイデガル皇国には関係してるのは事実だから、安心してくれ」

とはいえ、本当のところはアデル公国とティオス公国の方が関係は深いけどなと心の中で呟いて、鷹揚な態度で腕を組む。僅かに悩んだよう素振りを見せたが、結局観念してエランは口を開いた。

「はあ。……では、言います。実は、私が絵描きなんです」

「絵描き? 確かにキャンバスがあるけど……白いのか潰したのだけしかないみたいだね。……描けなくなったとか?」

視線を室内に向けてから穏やかにアトゥールが言うと、エランは肩を落とした。

「そうなんです。今、描きたいものは一つしかなくて。―― でも、それを描くことは出来なくて」

「どうして?」

絵画や書籍などを鑑賞するのを結構好んでいるアトゥールが質問を続けるので、カチェイは立ち上ががり、ぶしつけな人間を装って室内を物色した。実の所は、危険が本当にないかを確認する必要がある。

当然行動の意味を悟っているアトゥールは、エランが口を挟んでくる前にと言葉を続けた。

「で、書きたいもののモデルが、アウケルン湖が抱くエイデガル皇国城にある、と」

「―― そうなんです。実は私……フォイス皇王陛下を描きたいんです」

「陛下を?」

アウケルン湖にそびえる白亜のエイデガル皇城は、えもいわれぬ美しさを保持している。これを書きたいと望むのは不思議ではないだろうと思っていたのだが、書きたいのはフォイス・アーティ・エイデガル皇王その人だという。

「なんだって、またフォイス陛下を描きたいんだよ?」

興味を覚えたのか、物色の手をひとまず中断させてカチェイが尋ねると、エランが良くぞ聞いてくださいましたとばかり頬を紅潮させて顔を上げた。

「私が産まれた国は貧しくて……飢えていくしかなかったのです。冬を越すことも出来なくて。それで、移民になる道を選んだのです。とにかく私は絵を描きたかった」

両手を膝の上で組んで、思い出す瞳でエランが語る。

貧しい国があることは、カチェイやアトゥールとて知っている。エイデガル皇国と五公国の中でさえ、飢饉や豊作といった地域差が出るのは当然だ。それでも―― 皇国と五公国内で融通しあうことが出来る為に、深刻な事態にはならない。それだけの政策を完成させているからこそ、だ。

一言で移民といっているエランが、この国に辿り着くまでにどれほど苦労をしただろうことは、簡単に想像できる。

「長い旅でしたから、沢山の国を流れ歩きました。移民―― 正確にいえば流民ですが、それを受け入れることを拒絶している国の方が多かった。見かけは美しくとも、一度大通りを外れてしまえば貧民街が広がった。それが当たり前だったのです。にもかかわらず、エイデガルは違った」

美しい街。皇都まで攻められることなど全く想定していない、舗装された通路。貧しさにあえぐ者は誰一人おらず、笑顔に満ちた国。それが、小さな国境紛争以外殆ど戦いが起こった事のない大国の姿だ。

「目を見張りました。そして、尊敬しました。これほどの皇国を維持する陛下というのはどういう方なのだろうと。考えれば考えるほど、描きたいという気持ちが膨れ上がって。他には何も描く気になれなくて」

「それで、せめて遠くから一目、って思ったわけだ」

呆れ声で言いきった後、危険なものは特にないと確認し終わって隣に戻る。二人の行動には全く注意を払っておらず、エランはさらに肩を落とした。

「……はい。しかし、見えませんでした…」

「当たり前だろう。普通に入って良い場所から、ひょいひょいフォイス陛下の姿が見えたら、暗殺して下さいといってるようなもんだ。そんなことも考えなかったのか?」

「――― フォイス陛下を暗殺しようだなんて、考える人間……いるのですか?」

「………当たり前だろう…」

呑気なことを言ってくれるものだと思いながらも、平和な思考を持つのは良いことでも有るのでカチェイは黙る。アトゥールがエランに近寄って、その肩を軽く叩いた。

「一枚くらい、昔に書いたものとかはあるんだろう? 見せてくれないかな」

「あ、一枚だけ持っているのがあります。ええっと、これ」

丁寧に持っていた絵を持ち上げて、アトゥールの前に出す。残していた一枚の絵ということもあって、かなりの自信はあるのだろう。特に照れる様子もなかった。

「いい絵だね」

エランの故郷を描いた絵なのだろう。豊かな自然の姿ではないが、その場所に対する想いが正確に表現されている。誰もが心の中に秘めている故郷を思い出させるようだった。

「……へぇ、そう思うか? アトゥール。まあ、悪くはないみたいだけどな」

「何を描きたいのか、それがちゃんと表現されているからね。いい絵だと思うよ。これだったら、フォイス陛下も好きな感じなんじゃないかな。でも――」

「でも……な、なんですか!? 言ってください!!!」

勢い込んで立ちあがり、エランはいきなりアトゥールの目の前まで進んだ。仰け反るようにしながら避けて、アトゥールは手を上げる。

「……悪いんだけど、そこまで接近して話さないでくれるかな? 風景画だから、陛下に推挙するには説得力が足りないなと思っただけだよ」

「え? あ、はい。すみません。でも……説得力が、ですか…」

慌てて下がって頭を下げる。どうも興奮すると態度が馴れ馴れしくなりすぎるところが私の欠点なのです、とも付け加えて。

「でも困ったね。フォイス陛下しか描きたくない状態なわけだろう? 推挙するために人物画を描いてくれ、といっても駄目みたいだし」

「確かにな。いかに陛下が実力主義で無名の人間にも目を止めるといっても、実力を見せる材料がないんじゃな。――― エラン、今は全く描けないのか?」

「……はい…」

この世の終わりに遭遇したような表情をする絵描きに、二人は溜息をついて顔を見合わせる。

ようするにエランはエイデガル皇国という国そのものに心を奪われたのだろう。そして、この巨大国家を支えているフォイスに興味を持った。―― ならば、だ。

「エイデガルの皇族なら誰もでもいいってことにならないか?」

「―― そ、そういう分けではないのですが」

「でもそうだろ。実際、フォイス陛下に有ったことはないのに、描きたいって思うのはさ。なんだったら、他の五公国の公王たちに会う機会を狙ったほうがいいかもしれないぞ。ミレナ公王だったら、街道を良く歩いてるからな。チャンスはあるさ」

「あの、お顔を存じ上げませんから…」

言い訳じみた返答を、アトゥールは無視し、カチェイが溜息をつく。エイデガルの皇族を描きたいならば、顔を知っているか知ってないかではなく、その持って産まれた何かを見抜くべきだろうと思ったのだ。―― 描きたいとまで、思いつめるならば。

「―― じゃ、諦めるしかないな。流石に、推挙する材料がないんじゃ俺らにはどうしようもない。不審人物ってのは見なかったことにしといてやるから、もうあんな事するなよ。先に、禁止事項の方を学んどいてくれ。じゃ、アトゥール、帰ろうぜ」

「そうだね。いい加減帰りたいし。アティーファたちになにか買って帰ろうかな」

それぞれ好き勝手なことを言って歩き出す。

扉をあけて外に出て行こうとする二人を呼びとめようとしてエランはふと目を見張った。新緑の美しい木々を背景に立っているカチェイとアトゥールには、容姿が整っているから、という理由を抜きにしても目を奪われる何かが有る。それに今気付いた。

「すみません!!」

「今度はなんだよ」

「貴方がたを描いてみたいんです。少しだけ時間いいですか!?」

「はあ!? 俺たちを? なんでだよ。別に、俺らは高貴でもなんでもないぜ?」

アデル公子であるくせに嘘をついて、カチェイはわざと眉をしかめてみせた。

「描きたくなったんです。理由なんてありません。でも―― 本当に今、凄く描きたくなった」

既にどう描くのかを、考え始めているのだろう。エランの眼差しは真剣そのものだ。

アトゥールがカチェイの背を軽く叩く。

「エイデガル皇族大好きっていうの、本当かもしれないね」

「確かにな。俺らの事は全く気付いてなかったようだからな。ま、いいか。で、何したらいいんだよ。そんなに時間は取れないぜ?」

笑顔になって、カチェイは腕を組む。アトゥールも振り向きながら、僅かに笑った。

「それでいいです!! それで!! ちょっとそのままで居てください!!」

「ちょっと待て。このままって、俺にこのまま笑ってろってか!?」

「そうです!! ラフ取れば、あとはイメージで描きますから。ラフ描く間は、そのままで居てください!!ああ、動かないで!! 動いたら折角のイメージが壊れる!!」

「つーか、せめて普通の顔の時にしといてくれ。笑ってるまま静止ってのは、嫌だぞ」

「我侭いわないでください!!」

勝手に話しを進めながら、家に飛び込んでスケッチを取るための材料を集めてくる。カチェイは辟易して黙り込み、アトゥールが珍しく高く笑い出した。

「たまにはいいんじゃないか? ま、頑張るんだね」

「お前はいいよな。微笑んでただけだから。楽で」

「カチェイの微笑みなんて、不気味だから見たくもないね」

「微笑みが不気味じゃないから、女みたいだって言われるんだよ」

「……何か言ったかな」

「いーえ。何も言ってませんよ、アトゥール公子」

戯言のようにカチェイが言った瞬間、転げるようにエランが出てくる。

「今!! 今、公子って言いませんでした!? どこぞに公子様が!?」

叫び、きょろきょろと周囲を見渡すエランの両肩を、カチェイは強く叩いた。

「気付ける眼力があればな。きっと気付けたさ。じゃ、俺らはこれで」

「ああ! 待ってください! いくらなんでも、まだラフ取れてないんです。せめてもう一回!」

「……やってやればいいじゃないか、カチェイ」

「お前、甘いな…」

「どうもね。あそこまで必死になられるとね、可哀想になってくる」

「まあな。いかにもっていうのは好きじゃないが、仕方ないか」

「そうです! はい、振り向いて下さい! さっきのポーズで!! そして笑う!!」

同情するべきじゃなかったかもしれないと、二人、同じ表情をさせられすぎて強張る顔に手を置いて、考えたのは、既に日没を過ぎてからだった。