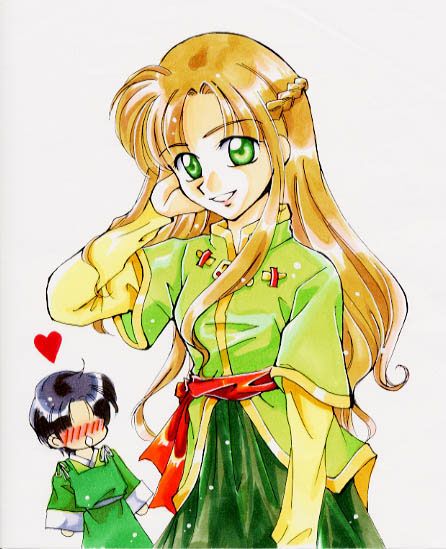

アティーファとリーレン

暁で、初めて頂いた画像です。やまねさんの作品。

思い出深いイラストです。

アティーファの緑色の眼差しが凄く綺麗ですよね。そして、背後でドキドキ状態のリーレンがツボでした。

思い出深いイラストです。

アティーファの緑色の眼差しが凄く綺麗ですよね。そして、背後でドキドキ状態のリーレンがツボでした。

突然部屋に飛び込んできた皇女を迎えて、リーレンは首を傾げる。

確かに手に、大きな箱を抱えている。その中に、お土産とやらが入っているのだろう。

「ああ。おじ様がね。送ってきたんだけど」

言いながら、アティーファは首を傾げた。

おじさま、というのはフォイスの親友でミレナ公王ロキシィのことだ。別段血の繋がりがあるわけではないのだが、幼い頃より「俺のことはおじ様と呼ぶように」と言いつけて、今に至っている。

ゆえに、アティーファがおじ様といえば、それはロキシィを意味するのだ。

「……あけてみますか?」

「いや、これは私が開けるべきものじゃないんだ」

「? なぜです?」

「だって、リーレン。これ、リーレン宛だ」

「……はあ!? 私ですか?」

「だから、ちょっとばかり吃驚してるんだけどな」

ロキシィの土産といえば、奇妙なものが多い。確かにその地方では価値があるのだろうが、文化の異なる民族からみれば、意味がない上に不気味なのだ。

ロキシィの一人娘、シュフランの言によると、生首の首飾りから始まり、魚の骨の髪飾りやら、頭蓋杯だのを持ち帰って来ては、妻であるネレイルの平手を食らっているらしい。

そんなロキシィが、アティーファにならばともかく、リーレンにも土産を送りつけてくる、というのはひどく怪しい。

なにせ前科がある。かつて、カチェイとアトゥールにとんでもないものを送り付け、二人が剣を持って切り込みに行こうとするのを、珍しくまじめに父王フォイスが止めた話もある位だ。

「……その、皇女には、なにが送られてきたのですか?」

さまざまな逸話を思い出してしまったのだろう。

人の好意は素直に受け取るリーレンには珍しく、箱は受け取ったものの開けずに立ち尽くしている。

「私のは、綺麗な手織りの布で作られた、ちょっと独特な服だった」

「……服、ですか?」

「うん。珍しく普通なもの…というか、綺麗なものを送ってきたなと思って。吃驚したんだ」

普段は私にも不可思議なものを送ってくるんだけどな、と言い添えて、アティーファは考え込む瞳になる。そういえば、野生の山猫の赤ん坊を連れ帰って来て、彼女に与えたのもロキシィだ。

今、蒼水庭園の主と化している山猫凛毅がそれだ。

「――― リーレン、開けないのか?」

「いえ、その…」

「まあ、気持ちはわかるんだが。開けないでおくと後で聞かれた時にまずいし、一人で開けるのはもっと…」

「恐い…かもしれませんね」

どうやらアティーファは、リーレンが何が入ってるかわからない土産の箱を開けるまで側にいるつもりらしい。反応を楽しむためではなく、純粋に心配しているのだ。

当然、彼女の感情にもっとも敏感なリーレンは顔を上げた。

(皇女殿下が心配して下さっている)

じーーんとして、思わず眼差しが潤んでしまう。

アティーファは慌てた。

「リーレン、泣きたいほどに嫌だったのか!? だったら、私が父上にお願いして、ロキシィおじ様に返送してもらおうか?」

渡したはずの箱にもう一度手を伸ばし、言葉を募る。まさかリーレンが、己の態度に感動して涙ぐんだとは思いもしないので、幼なじみが泣き出すほど土産を怖がったと単純に思ったのだ。

流石にそこまで情けない人間になりたくなどないリーレンは、好意に満ちた誤解に内心肩を落としながらも手を振って、笑顔を作る。

「いいえ、め……そう、目にゴミが入っただけです。お土産はちゃんといただきます」

「そうか? ならいいんだけどな。あまり無理はするな?」

まだ心配そうなアティーファの懸念を振り払うために、リーレンは満面の笑顔を作ったまま、勢いよく土産の箱に手をかける。

(ええい、何があっても驚くな、自分!)

とりあえず取り乱して情けない印象をこれ以上与えたくないので、心の中で叫んだ後、開けた。

「――― あれ?」

何も起こらない。

たしかカチェイが激怒した時には”昆虫採集”と称した生きた虫がわさわさと入っていたという。アトゥールの時には、確か海をこえた東国の化粧道具一式が謎の煙と共に入っていた。

だから絶対に何かが起きるだろうと身構えていた二人は、拍子抜けして箱の中身に注目する。

「服……ですかね?」

「そうみたいだ。私に送ってきたものと、ちょっと似てるかな?」

「え? じゃあこれ、女物ですか?」

「いや……それはわからないけれど、色とか、布質とかが」

首を傾げながらのアティーファの言葉に、とりあえず異常のあるものでなくて安心したリーレンが手を伸ばして服を取った。

おそらくは、どこぞかの国の独特な衣装なのだろう。

手触りはおそらく絹で、決してやすいものではない。けれど―― どこか親しみやすい、というよりも懐かしい何かを感じてリーレンは首を傾げる。

(懐かしい?)

何故、そう思ったのかがわからない。

「ザノスヴィアの衣装に似てるな。今、かの国にいるのかな、ロキシィおじ様は。折角まともなものを何年かぶりかに貰ったんだ、リーレン、きてみよう」

「え、ええ。そうですね、皇女」

「じゃあ、着替えたら蒼水庭園でおちあおう。エミナの分もあったら良かったのにな」

なにやら楽しそうな声をあげるところを見ると、送られてきた衣服をアティーファは気に入っているらしい。彼女付きとしてもう長いことエイデガル皇城に住み込んでいるエミナの名をあげながら、部屋のほうへとかけ戻っていく。

相変わらず機敏な少女の動きは、まるでかろやかな小鳥のような可憐さがあって、さりげなくリーレンはうっとりしていた。

「皇女……は! これ、どうやって着るんだろう…」

なにやらずるずると長い布と紐が箱の中から大量に出てくる。

「……と、とりあえず、やってみよう」

当然、時間がかかった。

慌てて外に飛び出して、アティーファの姿を探す。結果髪をかきあげるように微笑みを浮かべているアティーファを見つけた。

(――― か、かわいい!!)

普段袖を通さない衣装に身を包むだけで、年頃の少女たちはその雰囲気を大きくかえる事が多い。その例にもれないアティーファの姿に、急停止してリーレンは真っ赤になりながら見とれる。

不覚にも声をかけられない幼なじみの気配に振り向いて、アティーファは手を挙げた。

「リーレン、遅かったな。やっぱり着替えは難しかったのか? でも、たまにはこういうのもいいな。リーレン、似合っているし」

「こ、皇女…」

「―― どうした? ああ、あまり私は似合っていないかな」

しげしげと裳裾を見つめるために布地に手をそえたアティーファに、「かわいいです、似合ってます」と絶叫したいくせに出来ずに、ただただ赤くなり続ける。

仲はいいのだが、ある一点においては絶妙なすれ違いを続ける二人だった。

当然ながらその光景を遠くから見やって、兄変わりの二人がつぶやく。

「……どうせだったら、側にいって絶句しろよな。だったら可愛くて吃驚している、ていうニュアンスも伝わるだろうし」

「それが出来るなら、苦労しないんじゃないかい?」

「それもそうか。にしても平和だなぁ」

伸びをしながらあくびを一つしたカチェイを見上げるようにしてから何気なく振り向いて、アトゥールの顔色が変わる。

手に、二つの箱を持った衛兵の姿。

どうみても箱についている紋章は……。

「カチェイっ!」

「ん? ……げげ! 俺らは受け取らん、受け取らんぞ!」

くっきりと刻まれているのは、ミレナ公家の紋章。

二人うなずきあって走り出したのを、そんなにこの服似合ってないのかなぁと実は密かに落胆していたアティーファが気づいて、手を振っていた。

当然、やってくる土産から逃げるべく走り出した二人の公子は、わずかに手をあげてアティーファに答える。少し悩んでから、少女も二人を追って走り出した。

ちなみにリーレンは、まだ皇女に見とれていた。